4月的镇赉,夕阳西下,“护鸟人”金涛站在田地边,抬头向天空张望。几分钟后,成千上万只鸟如同一个个舞动的小墨点,不断变化着空间的排列,黑压压的“鸟浪”时而在田地上空腾空而起,时而又如箭一般冲进树林里,呼朋引伴、高亢鸣叫。

这里是吉林莫莫格湿地,地处松嫩平原,是全球最大的白鹤迁徙停歇地,每年春秋两季,多达十几万只候鸟都要在此落脚。45岁的金涛,作为土生土长的庄稼人,自小与鸟为伴,喜欢观鸟的他通过师父领路,加入“护飞队”,后来师父因病去世,他毅然成为二代“护鸟人”,完成跨越两代人的护鸟接力,因为有了他和队友的合力守望,莫莫格湿地成为了名副其实的“鸟类天堂”。

师父领路>>

种地的庄稼人成了“护鸟人”

“我是师父带我加入到护鸟队伍中的,一晃四年了。”金涛说,自己是个地道的农民,家里耕种十多公顷的田地。2010年与妻子结婚时,一位年长者成为他的婚礼主持人兼录像,认识后才知道长者叫赵志君,是一名教师,也是镇赉县摄影家协会会员,对鸟类和湿地有着特殊的情感。2018年中国野生动物保护协会白城“护飞队”成立之时,赵志君是最先报名的志愿者,后来更成为主力队员。

“他给我的印象是善良、有爱心,特别正直且有毅力,我很敬佩他,我们关系很好。一说起鸟类,就有聊不完的话题。”金涛回忆,四年前的一天晚上,赵志君找到他,郑重地说起自己身体患病,不能坚持护鸟了,希望找个爱护鸟类的人,帮助他继续工作下去。

金涛没有犹豫,马上答应下来,自此两人成为了师徒关系。“师父带我一点点介绍候鸟的迁徙路线,如何宣传护鸟,怎样发展队员……”金涛说,看着病重的师父拄着拐杖一瘸一拐地讲述护鸟的细节,自己鼻子发酸,暗自决定,一定不能辜负他,要把这份工作做好。

跨越两代>>

他不负嘱托接力守护“鸟类天堂”

镇赉县是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙通道上的重要停歇地,域内鸟类约300种,尤其是世界极危物种白鹤东部种群(繁殖于西伯利亚东北部,在中国鄱阳湖越冬)迁徙的必经之地,有“中国白鹤之乡”之称。

“这些鸟是大自然给咱们的馈赠,我们要守护好,鸟和人类是休戚与共的伙伴!”在师父的带领下,金涛很快就熟悉了这份工作,护鸟、观鸟、拍鸟,自那段日子开始,金涛也养成了很多护鸟人共有的“习惯”,见到农药瓶就要捡拾起来焚烧或深埋,避免污染河水或被鸟儿误食,同时也经常向乡亲们宣传爱鸟知识。

2020年,赵志君病重,但他仍然频繁参加“护飞”志愿服务活动,任谁劝也不听,有时为了记录到珍稀鸟类的身影,他会在草地、树丛里匍匐几个小时。

2022年,赵志君刚做完血液透析,便带领3名护飞队员驱车40多公里前往巡护区域巡护,直到体力不支才返回。这是他最后一次参加野外巡护。临终前,赵志君托妻子将自己巡护用的望远镜转交给金涛,并嘱咐金涛继续守护好鸟类。

金涛不负重托,很快成为了“护鸟队”骨干队员,每天忙完地里的庄稼活,第一时间骑上摩托车就要去“护鸟”。

共建生态>>

相信会有更多年轻人来护鸟

“时间久了,听叫声就能辨别出是什么鸟。”这两年,每到候鸟迁徙季,金涛天不亮就带着干粮和水开始了一天的巡护。经过多年的经验积累,他熟练掌握了许多鸟类的外貌特征和生活习性,从鸟儿走路的神态、粪便的性状,便能判断它们的健康状况。

有一次,金涛在稻田里发现了一只受伤很重的白琵鹭,于是把它抱回家进行了简单的包扎。“白琵鹭仿佛看出我并无恶意,惊恐的神情慢慢没了,还不时发出阵阵低鸣。”金涛说,那一刻他被感动了,感受到了人与鸟类相互信任的美好。

还有一次,有乡亲告诉他,一只大鸟腿部受伤困在湿地里。金涛透过望远镜一看是珍稀的东方白鹳,顾不得挽起裤腿,一路飞奔着就过去抢救,路上鞋跑丢了都不记得,后来东方白鹳获得救助并康复放飞,家人因此笑称他是“痴迷的护鸟人”。

这几年,金涛共救助白琵鹭、东方白鹳等珍稀鸟类20余只。“接过望远镜的那一刻,我感到肩上的责任重了很多。”金涛说,“这也是我努力巡护、救助鸟类的动力。”他也相信,就像他和师父赵志君一样,会有更多年轻人来护鸟,接力守护自然生态。

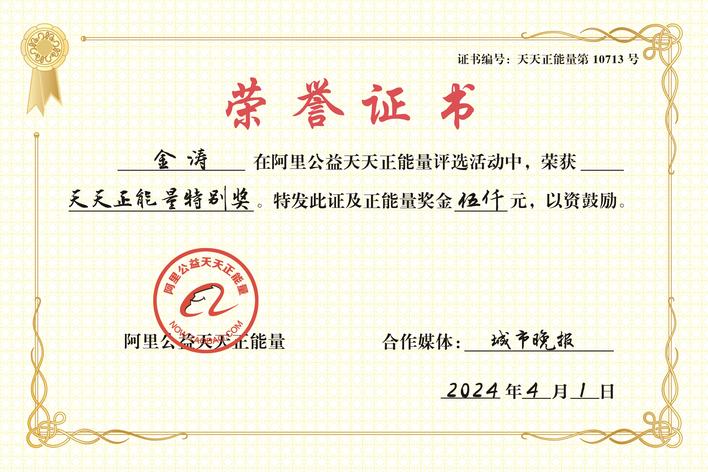

4月1日是“国际爱鸟日”。阿里公益天天正能量项目组决定联合城市晚报,为庄稼地里的护鸟人金涛颁发正能量特别奖,为爱鸟护鸟公益事业助力,也代表社会向他背后如赵志君一样的代代护鸟人致敬,说声:“谢谢你们”。

“奔赴,因为热爱;坚守,因为担当。谢谢你们,保护着天空中的飞鸟,保护着物种多样性,保护着我们共同的家。”“天天正能量”工作人员说,从赵志君到金涛,他们身上展现的环保公益担当,是当下最需要的社会正能量。

工作人员表示,绿色环保是阿里公益聚焦的重点领域之一,2024年,希望能找到更多的“金涛”,也希望能用更快更及时的行动,为“赵志君们”助一臂之力。

城市晚报全媒体记者 刘佳雪