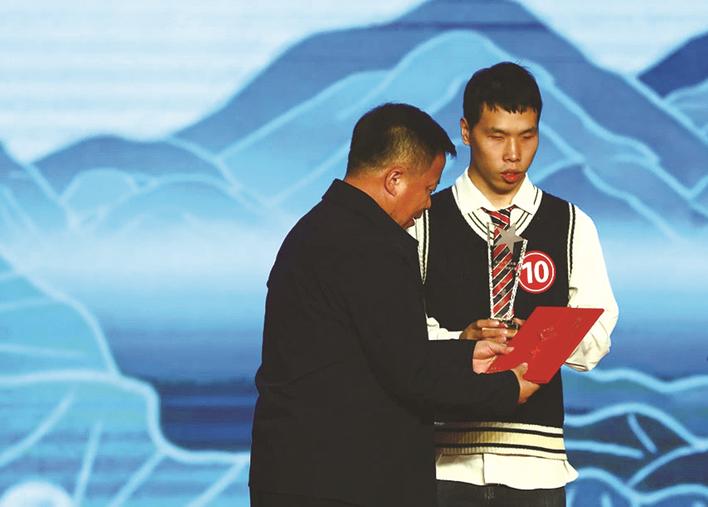

“长春大学第六届中华传统诗词大赛一等奖获得者——单威翔!”当主持人念出这个名字,全场掌声骤然响起。来自长春大学特殊教育学院2020级针灸推拿专业的视障学生单威翔,打败了来自其他6个学院的选手,在聚光灯下,接过奖杯与荣誉证书,享受他和诗词独一无二的时刻。

“我没有想过自己会获得第一名,当初只是抱着试一试的心态参加比赛,但没想到竟然一步步从初赛到复赛,最后来到了决赛,拿到冠军算是意外之喜。”单威翔淡然一笑,“但是通过这次比赛,我也认识到自己在诗词储备上的不足,以后会更加努力的。”

诗词大赛决赛的后台弥漫着紧张的情绪,大多数选手都用纸质资料或手机进行最后冲刺,只有单威翔安安静静地坐在位子上,插上耳机听背诗词,在脑海中想象画面,将零散的诗词串联起来。决赛第二轮,其他选手均可看大屏读题,有较多的思考时间和反复审题的机会,但视力障碍的单威翔只能听主持人读题目,相比其他选手要消耗更多精力,但他精准把握时间,连续赢得抢答机会,“每次我都会大着胆子试着去抢一抢,我不害怕答错,在比赛中胆子要大,心态要稳。”单威翔说,“比赛一开始也会紧张,但是投入到比赛节奏中就不会了。”

决赛最后一轮是飞花令比拼,角逐冠军的两位选手精彩绝伦的对决将比赛推向高潮。飞花令的主题是“思”,按规则,倒计时开始后,每位选手有十五秒的时间做出应答。可当真正比拼时,两人对句的间隔竟然只有短短几秒,甚至是上一句话音刚落,下一句便脱口而出。比赛结束时,两人共答了六十多句。他们的流畅对答令现场观众赞叹不已。为了这个环节的比拼,单威翔不仅在赛前准备万全,在决赛期间顶住压力对答如流。诗词穿梭千年,为无数人所热爱。就像叶嘉莹先生说的“古典诗词中蕴含一种感发生命的感动和召唤”,在单威翔的身上就洋溢着一种兴发感动的力量。单威翔上小学时,语文老师经常会抽签背诵,文章一般比较长,单威翔更喜欢篇幅较短、容易背诵的诗词,长此以往,他便有了一定的诗词积累。他回忆道:“诗词后来不再是一种考试,没有了强制的背诵要求,随着阅历的增加,我逐渐发现了诗词的魅力,喜欢上诗词了。”

单威翔每天进行一个小时的诗词学习,主要阅读《唐诗三百首》《宋词三百首》等,视力障碍并没有对他的诗词学习造成很大的阻碍,因为学习诗词更重要的是在阅读文本的基础上加以理解,对诗词的领悟才是掌握诗词的重中之重。真正的难点是,每个读音都可能对应很多个汉字,在古诗词中的语言更是高度凝练,要想把这些读音和含义联系起来,没有长期刻苦的语言训练是不行的。比如同一种鸟,有些诗里写作“黄鹂”,有些诗里写作“黄莺”,我们看着字形很容易判断,但视力障碍的人在触摸盲文的时候只能获得一个读音,学习诗词需要调动大量的语言积累来猜。但对于单威翔来说,诗词主要是文本形式,重要的是感受,用耳朵听。他坚信,“真正的热爱是任何艰难险阻都无法打败的”。除了最基本的诗词原文学习,他也阅读了具有文学评论性质的《人间词话》,“只要能打动人的诗词都是好作品,对于诗词的评价最重要的是逻辑自洽,一定要自己去感受诗词,而不是被一些权威左右自己的想法。”

于单威翔而言,诗词是爱好,是平淡生活的调剂,更是曲折路途的向导。在学习上遇到困难,他会用陆游在《冬夜读书示子聿》中的“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,激励自己在学习、实践上要有挑战、直面困难的勇气。“我最喜欢的诗句是苏轼的‘人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。’”单威翔解释道,“前路往往不知所向,但也要坚持前行。”讲起苏轼,他的脸上焕发出了光彩,“苏轼诗词的意境很开阔,‘文章本天成,妙手偶得之。’我很喜欢他在诗词中的真情流露。”单威翔给人一种清风拂面的感觉,在自己的世界里怡然自得。天生视力障碍的他不屈于命运,从容自信地站起身,拍掉身上积落的雪尘,推开了另一扇窗,让耀眼的光照进生命。他就那样坐着,侃侃而谈,慢慢地讲述他与诗词的故事。轻松愉快的家庭氛围养成了单威翔知足常乐的性格,“爸爸妈妈对我的希望,就是我可以赚够生活的钱,然后干自己想干的事。”单威翔继续说道,“陶渊明田园诗里描绘的生活就是我所向往的。”

视障少年夺得诗词大赛冠军的故事并不是“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”的艰难险阻,而是“归去,也无风雨也无晴”的旷达潇洒。

城市晚报全媒体记者 刘昶