姓名:肖杰函

性别:女

年龄:18岁

高考分数:571分(理科)

毕业学校:农安县实验中学

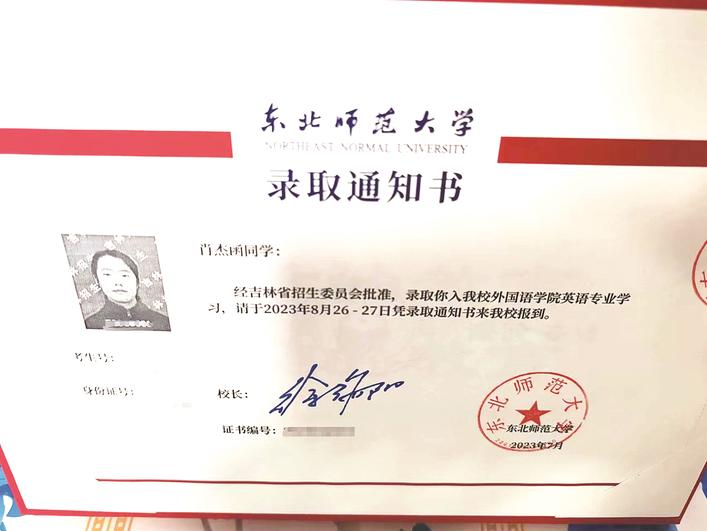

录取学校:东北师范大学

人生语录:每天早上叫醒自己的不是闹钟,而是自己的梦想

18岁的肖杰函毕业于农安县实验中学,老师称她为班级同学中的“领头羊”,但是很少有人知道她的家庭状况——母亲长年瘫痪在床,仅靠父亲一人种地养活全家。肖杰函有个双胞胎哥哥,兄妹俩从小自立自强,为了让父母少操心,她与哥哥比赛学习。虽身处逆境却从不言弃,他们互相鼓励、互相帮助最终双双圆梦大学。肖杰函以571分被东北师范大学录取,哥哥则考入了吉林师范大学。

肖杰函说,未来的梦想是做一名光荣的教师,用教育去帮助更多的人,给像她一样的孩子带去希望和改变。

母亲病倒后兄妹俩比赛学习

采访肖杰函时,她和哥哥都在姥爷家里照顾病床上的妈妈,在过往的每一个寒暑假和节假日,她都是这样度过的。

“妈妈发病很突然,我和哥哥都还小,当时很担心、很害怕,有时自己会偷偷地掉眼泪,上学也不安心,就担心妈妈的病情。”与同龄人相比,刚步入18岁的肖杰函显得心事很重。后来爸爸的一句话解开了她的心结,让她开始努力学习,目标就是要考上大学。

爸爸说,人生总有意外,不能因此懈怠、停滞不前,更应该努力向前。妈妈尽管生病瘫痪在床,但头脑清晰,希望你们不要耽误学业,而爸爸的努力也是为了你们兄妹俩能刻苦学习,有个好的未来,你要做个好孩子,就不能辜负爸爸妈妈的心愿。

为了让兄妹俩感到踏实,年迈的姥姥和姥爷主动提出把妈妈接到家里养病,让爸爸安心种地,孩子全心读书。从此以后,肖杰函放下心里的负担,发奋努力。每天早上6点不到,便开始晨读,晚上放学回家也不松懈,一直学习到半夜12点。直到家人催促赶紧睡觉,才合上书本去休息。付出就有回报,每次考试,她的成绩在班级都遥遥领先,每个学期都会获得表扬。

每次回家,兄妹俩看到父亲辛苦劳作、白发增多,深知自己能够继续读书的这个机会来之不易。肖杰函暗暗告诉自己,虽然暂时无力帮父亲分担,但是会更加努力学习,不辜负父母的期待。

将来做一名教师 分担父亲的压力

上高三后,肖杰函学习更加刻苦,但家里的经济状况并没有起色。父亲曾经想为兄妹俩报个课外班,肖杰函和哥哥考虑再三还是放弃了。

多学勤问是肖杰函的提分秘诀,每次放学,她都会到老师办公室追问自己不懂的问题,直到研究透了才安心地离开。在准备填报高考志愿时,她想起了远在上海、从事教师工作的大姨。大姨曾经也是个乡村的普通孩子,通过努力考出了家门,见到了更广阔的世界,是姥姥、姥爷心中的骄傲,而且帮助了很多孩子实现梦想。她把志向和哥哥分享,兄妹俩一拍即合,都向往教师工作。最终,肖杰函考入东北师范大学,哥哥则考入吉林师范大学。

为了减轻家里的负担,肖杰函让爸爸、妈妈不用担心学费的事情,她可以申请国家助学贷款,自己打工挣生活费,家里的钱用来给妈妈看病。她希望自己能够学有所成,让爸爸妈妈过上轻松快乐的生活,也能为国家的发展贡献一份力量。

姥爷说:

这孩子懂事得让人心疼

“有什么困难你们只管和姥爷说,只要向前看,再难的坎都能迈过去。”在肖杰函的心里,年近七旬的姥爷朴实的话语,总是给她坚定的信心和温暖。

而在姥爷孙国民眼中,外孙女懂事得让人心疼。孙国民说,高中时得知外孙女的数学成绩有些吃力,他想帮助孩子在外面报个课外班,助她一臂之力,但是却被拒绝了。从那以后,他看到肖杰函学习的时间更长了,有时甚至学到后半夜。

尽管学业繁重,但肖杰函对妈妈的挂念始终在心头,高中三年里每到周末,她就和哥哥抽空到姥爷家去看妈妈,狭窄的房间里,她就坐在妈妈的床头复习功课。

功夫不负有心人,肖杰函最终高考获得571分,拿到梦寐以求的东北师范大学录取通知书那天,孙国民十分激动,一方面为女儿感到安慰,同时也为外孙女的成绩感到骄傲。孙国民说,自己在上海的女儿、女婿都是教师,现在外孙女的志向也是教师,他很满意,希望未来孩子们能够桃李满天下,帮助更多人。

城市晚报全媒体记者 刘佳雪