白露已过,九月下旬的四平市梨树县,一场温润的细雨为即将到来的秋收氤氲着最后的仪式。这个享誉全国的产粮大县,此刻正在静默中传递着丰收的期待与喜悦,等待子粒灌浆的农民们,最忙碌的时刻尚未到来,但有一群人的忙碌已经开始……

在梨树百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区地块,玉米穗迎风摇曳,梨树县农技推广总站站长王贵满正在参观的人群中耐心解说,一波又一波,有外地来客持手机现场录播,带回去当做学习资料。这些人不远数百里考察,只为一探“梨树模式”中的秸秆覆盖还田和少耕免耕播种。

而几里外,中国农业大学梨树实验站的三楼实验室内,中国农业大学的师生们正分析土壤样本、梳理产量数据,力图用更有力的数据让更多人认识到“土地休养”带来的生机、活力,以及由此衍生的效益。

在更远的高家村,因首个尝试“秸秆覆盖还田”被村民笑称“懒汉耕地法”的杨青魁正调试设备,准备迎接又一场丰收。而曾看笑话的乡亲也不再当旁观者,而是不断追问和学习他的“梨树模式”。

不同的岗位,不同地方的一群人,却在漫长的十余年中彼此鼓励、默契协作,最终组建起了一个愈加庞大的“黑土地守护联盟”,在他们的背后,是一场坚守十余年的“黑土保卫战”,为了“耕地中的大熊猫”,他们长年累月,执着探索,不仅斩获了丰硕的战果,也为吉林、东北乃至全国的黑土地保护趟开一条新路。

黑土地带来机缘王站长与科研单位“并肩作战”13年

1983年,王贵满从延边农学院农学系毕业,到梨树县农业局农业科成为一名农业技术员。1996年,王贵满被任命为梨树县农业技术推广总站站长,他在这个位置一干就是24年。

梨树县是典型的雨养农业区,“十年九春旱”是常景。不仅如此,由于铧式犁的长期使用,频繁翻耕土壤以及施肥结构不合理等因素,导致土壤偏离了自然状态,曾让东北人引以为傲的攥一把会“油”的黑土层正在退化,土地生产力逐年下降,制约当地粮食生产。

“但存方寸地,留于子孙耕。”王贵满不断尝试各种方法,农技推广一时做得风生水起,却没能完全留住黑土地。就在他苦苦思索时,中国科学院专家“找上了门儿”。原来,他们想在东北建试验点,吉林省争取了这一机遇,并推荐梨树,一是农技推广成熟,二是梨树的土地样本丰富。

“我还记得13年前的那次会面,印象太深刻啦!”王贵满说着,挺了挺身子,满脸兴奋,陷入了昔日的回忆中。当天,专家们直抒胸臆,根据东北地温低的特点,提出“秸秆覆盖、条带休耕”保护黑土地,让土地“喘口气”休养生息……王贵满边听边啧啧赞叹:“太好了!这个理论符合梨树实际,而且普遍适合东北地域特点,是求之不得的。”双方一见如故、一拍即合,黑土地牵线,就此王贵满与科研单位结下一段特殊的合作机缘。

2007年梨树县与中国科学院合作建立了高家保护性耕作研发基地,2011年又与中国农业大学建立了中国农大吉林梨树实验站。2014年12月,在王贵满和中科院专家张旭东等共同倡议下,由中国农业大学牵头的“黑土区免耕农作技术创新与应用联盟”成立,开展联合攻关,解决困扰梨树粮食生产多年的问题。

“这是一场守护黑土地的漫漫‘长征’,干他20年再看看!”13年后,再回想当初的豪情壮语,王贵满颇为得意地说:“没用20年,我们就提前实现了!”

从2007年梨树县高加村的一块试验田开始,13年间,王贵满带着县里的农技人员与实验站的教授、学生,针对当地土壤、气候与社会经济条件,开展玉米高产高效技术创新,形成“高校—推广站—农户”农技推广模式,推动农业科技进步的同时,指导农民科学种粮,使全县涌现出近百个高产典型农户。13年的探索与研究,一个较为成熟的耕作技术体系,即“梨树模式”逐渐形成。

何为“梨树模式”?王贵满回答说,就是在玉米种植过程中秸秆全部还田并覆盖在地表,将耕作次数减少到最少,田间生产环节全部实现机械化。包括收获与秸秆覆盖、土壤疏松、免耕播种与施肥、病虫草害防治的全程机械化技术体系。

作为从事农业技术推广30余年的农技人,王贵满深知,好技术要推广出去才能实现价值。经过几年的摸索,梨树已形成高端论坛、农民研讨和组建技术服务队三种模式共同发力的推广路径。2015年,“梨树黑土地论坛”应运而生。10年来,梨树还通过组织高产竞赛、召开农民研讨会等形式,吸引了全县种粮大户广泛参与,让他们成为黑土地保护的忠实“粉丝”。

今年,梨树县农业技术推广总站又建了“2020梨树模式研发群”、5个分片小组建立了本区域的微信技术交流群,便于工作和技术交流,提升工作效率。60岁的王贵满满眼憧憬地说,他感觉到自己又踏上新的征程,“再过20年再看看黑土地的变化,那是何等的令人鼓舞”。

保护好“耕地中的大熊猫”中国农大师生扎根实验站成了半个“梨树人”

2007年以来,通过“校地融合”,推进“科技入田”,梨树县吸引了来自各大高校、科研机构的研究生导师及博士硕士研究生近200人,让“梨树模式”不断得到优化和提升。而“一站一田”就是支撑“梨树模式”的“梧桐树”和“金土地”。

“一站”是指梨树县中国农业大学吉林梨树实验站。实验站发挥了吸引和集聚人才的关键作用,科研团队人数从最初的40人发展到130人,对近几年“梨树模式”的推广、应用、完善作用巨大。

“一田”是指位于梨树县高家村的200亩试验田。从2007年开始,试验田采用秸秆全覆盖耕作技术和宽窄行种植模式,浓缩了十几年的黑土地保护研究成果。

在中国农业大学吉林梨树实验站采访时,没能遇到已在梨树县扎根科研10多年的李保国教授。不过,却意外采访到了他的学生王力——一名在梨树实验站研究黑土地6年的博士后。

戴着无框眼镜,一张“娃娃脸”,说起话略腼腆,然而王力却是黑土地保护方面的实力派的高材生,也是农业领域的“明日之星”。常年往返于北京学校与梨树田间,致力于黑土地保护研究,他早把自己看做“半个梨树人”。

王力的家乡在大西北风沙较多的甘肃省,因此“插根筷子能发芽”的东北黑土地曾带给他的童年无限的遐思与想象。“2015年我第一次来到梨树,更深刻感知到,几十年来,黑土层平均每年减少1厘米,现在只剩下40厘米至60厘米厚了,保护黑土地刻不容缓”,王力站在实验室的黑土样本前,面色凝重地说:“要知道,在东北地区形成1厘米的黑土层要数百年,所以说,黑土地是真正的‘耕地中的大熊猫’。”

从6年前扎根梨树实验站一刻起,王力深深地感到保护黑土地的难度不小。

首先技术攻克有挑战,尽管学业有专攻,但不存在“一招鲜吃遍天”,需要不断攻坚突破,且永远没止境。其次,最大的阻力来自黑土地上的农民。“我首次入村推广免耕、少耕和秸秆还田,真正接受的只有一位合作社的带头人。但他也承受不小的压力,乡亲们都坐等看他笑话,老农人劝他不该听学校娃娃的意见……”王力说,自己不断鼓励这位农民,但内心实则有些沮丧和委屈。那年6月,遇到少见的干旱。所有地都抗旱,投钱出力,而采用秸秆还田的玉米地翻开还田的秸秆,地上潮乎乎的,乡亲们当时就服气了,第二年大部分人都采取了新耕作方式。

“遇到阻力大,我就用数据和事实说话。”王力说,玉米秸秆还田,就像给黑土地盖了一层被子,不仅可以防止风蚀水蚀,起到抗旱保墒作用,秸秆腐烂后还可以增加土壤有机质。土质松软,玉米根系扎得更深了,还能抗倒伏。这也是今年秋季遭遇三场台风,试验田依然没有倒伏的原因所在。

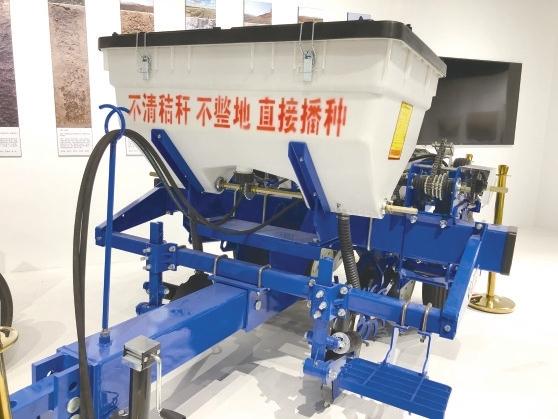

据王力介绍,“梨树模式”研发了两种技术,一种是秸杆覆盖宽窄行免耕,比较适用于风沙干旱半干旱区域及地块,主要分布在东北平原的西部;一种是秸秆覆盖宽窄行条耕,比较适用于湿润半湿润地区,主要分布在东北地区的中部平原和东部山区。“同时,我们研发配套了高性能的免耕播种机和条耕机,为这两种技术的快速推广提供了保障。”

从春播到秋收,一年有半年在梨树!像王力一样扎根梨树实验站守护黑土地的科研学者,每年有上百人。这些来自北京的硕士、博士,就在小小的梨树县城将研究成果进行生产实践上的转化,并探索出了黑土地保护的“梨树模式”。

“梨树县已经推广了200万亩,吉林省推广了1800万亩,未来有望推广到4000万亩。”王力说,实验站已建立了覆盖东北四省区的“黑土地保护联盟”,有100多合作社负责人加入其中,每天跟进问题,随时交流。他说,6年来跟随老师、同学与当地农民接力守望,他看到了守护力量不断在壮大,他也相信这一磅礴不竭的力量,最终会让黑土地留在“大粮仓”,并世世代代耕耘下去。

从老习惯到新技术农民杨青魁的225亩玉米地成了参观田

同样信心满满的还有梨树县高家村的康达农机农民专业合作社理事长杨青魁,距离秋收的日子越来越近,他过上了城里人的“两点一线”的生活,一边是合作社的农机车库,一边是他寄予期待的玉米地。

“最近抓忙着调试收割机,‘十一’前后就要秋收啦!”在杨青魁身后,大片的一人多高的玉米随风摇摆,长势喜人,将要进入收获期,许多乡亲们都到他的玉米地里参观学习。这几年,他的这块225亩的玉米地成了远近闻名的参观田。“今年这块地长势不错,丰收问题不大。”村民杨青魁说。很难想象,十几年前这块地黄土裸露,产量极低,是村民都不爱种的“破皮黄”。

2007年,为保护黑土地,中国科学院、中国农业大学和梨树县农技推广总站的农业专家们在杨青魁这块225亩“破皮黄”做起了试验。秋天,杨青魁收割玉米的同时,把秸秆粉碎铺在地里,像是给黑土地盖上了一层棉被。第二年春天,他不翻地不起垄,开着免耕播种机在铺满秸秆的地里播种。然而,田里不清秸秆不起垄就直接播种,与其他玉米地形成了鲜明反差。一边是农民在干干净净的地里起垄的传统耕作模式,一边是杨青魁在碎秸秆上直接播种的“懒汉种法”。“当年保护性耕作还是件新鲜事,村民觉得这样种不好玉米,都等着看我笑话。”杨青魁说。

短短几年试验,效果逐渐显现。如今这块地,踩上去脚感松软,用手一抓,油亮的黑土聚成一团,用铁锹铲进土地一翻,能看到蚯蚓在土中蠕动。杨青魁说,土壤越来越黑,玉米产量也逐渐提高,少施20%化肥,仍能增产10%,“破皮黄”又成了高产田。经农业专家连续10年监测,这块“试验田”土壤含水量提高20%至40%,耕层0厘米至20厘米有机质含量增加12.9%,蚯蚓数量大幅增加,是常规垄作的6倍。

回想起当初勇于“尝鲜儿”,他憨笑着称:“真是没想到!庄稼地得到休养了,我们农民省力、省肥了,也增产啦!”杨青魁还记得,从前很多种地老把式,春耕前在地里点火烧秸秆的经历,“地被烧得通红,踩上去梆梆硬。”杨青魁说,如今大家知道了秸秆还田的好处,再没人舍得烧秸秆啦,它又成了保护黑土地的宝贝儿了。

黑土地止住了退化,粮食的产量提升了!以玉米秸秆覆盖还田技术为核心的免耕栽培技术逐渐成熟,对保护黑土地、稳定粮食产量起到良好效果,得到越来越多农民的认可,“梨树模式”也从最初的“一团火”,如今渐成了“满天星”。

记者手记:

两鬓斑白、面色黝黑,如不介绍,朴实的王贵满更像农民,而非梨树县农技推广总站站长。他不注意这些,个性使然,更是没时间想。

约定的采访,他身在异地没赶到。后来的采访中,又被电话铃声数次打断。“太多人找,分身乏术,但心里高兴。多年梦寐以求的就是‘梨树模式’被认可、推广和学习,人多力量大,吉林人、甚至全东北人都使劲,黑土地才能少流失,中国人的饭碗就更安全!”60岁的王贵满面色略有疲惫,但思路缜密。只要一聊起黑土地,他立刻谈兴大增,无需你问,他自娓娓道来。“我们还在完善‘梨树模式’,它不是完美的、更不该是停滞的,同时我们还要加大推广,让人人加入黑土地的保护才能发挥最大效能!”采访中,他的这句话令我印象深刻。从事农业技术推广37年,执着地守护着黑土地,已成为王贵满人生中最大的梦想和追求。

与采访王贵满不同,年轻的博士后王力和中年农民杨青魁更多的是充满活力的奋进,在他们心目中,早已经做好“接力”准备:王力驻扎梨树的数年间,脚步已经踏遍了整个东北,而中年农民杨青魁也成为乡亲眼中的“行家”——老、中、青三代的“薪火相传”、齐头并进,也正是“梨树模式”的星星之火渐成燎原之势的力量所在!

因为他们,我们有信心看到那个曾经傲人的东北黑土地逐渐留下,再度眷恋东北以及世代耕作、生养在这里的人们!/城市晚报全媒体记者刘佳雪报道摄